HARTINGs Smart Factory: Eine Erfolgsgeschichte

Vollste Flexibilität. Nichts Geringeres war das Ziel von Dr. Volker Franke, als er für HARTING Applied Technologies, einer Tochtergesellschaft der HARTING Technologiegruppe, im Spitzencluster it’s OWL 2012 das erste Innovationsprojekte auf den Weg brachte. Das Vorhaben: Den Bau von Maschinenanlagen neu zu gestalten. Zwei Jahre später folgte das zweite Projekt. Daraufhin entstand HARTINGs eigene Smart Factory. Seitdem wird im Unternehmen ab Losgröße 1 gedacht. Produkte werden individuell und vollautomatisch gefertigt. Anlagen steuern sich selbst.

Autonomes Arbeiten in der Smart Factory

Ein Klick und der Steckverbinder ist konfiguriert und bestellt. Von da an läuft bei HARTING die Bearbeitung in SAP sowie die Produktion in Fertigungsmodulen vollautomatisch. Als Basis für das System dienen die Erkenntnisse aus den 2012 und 2014 gestarteten it’s OWL Innovationsprojekten ‚Flexible Montage durch selbstoptimierende Komponenten‘ (Fleximon) und ‚Flexible Montage mit integrierter interaktiver Robotik‘ (Fleximir). Überholte Technik? Fehlanzeige.

„Wir nutzen noch heute die Fleximon-Technologie, um unsere Anlagen in unserer neuen Modellfabrik zu steuern“, sagt Dr. Volker Franke, Geschäftsführer von HARTING Applied Technologies. In dieser Fabrik wird seit 2018 eben jene individuelle Fertigung abgebildet. Derzeit befinde sich die Fabrik in der Realisierungsphase, sagt Franke. Seit 2016 ist die Technologie in HARTINGs Smart Factory ‚HARTING Integrated Industry 4 You‘ (HAII4YOU) integriert. Dabei beginnt die Erfolgsgeschichte schon früher: Die Idee, eben jene selbststeuernden Anlagen zu bauen, nimmt mit dem ersten Projektstart 2012 Fahrt auf. Das Zusammenspiel mehrerer autonomer Fertigungsinseln zeigt HARTING unter dem roten it’s OWL Banner erstmals 2014 auf der HANNOVER MESSE. Im Projektmanagement etabliert sich die Messe zum Meilenstein. „Wir wollten jedes Jahr etwas Neues präsentieren“, sagt Franke. Es gelingt.

Das flexible Montagekonzept

Doch was steckt eigentlich genau hinter dem flexiblen Montagekonzept? In Zusammenarbeit mit dem Research Institute for Cognition and Robotics (Cor-Lab) der Universität Bielefeld verfolgt HARTING bis zum Projektende 2017 die Entwicklung flexibler Fertigungsmodule mit abgestimmter Hardware- und Software-Architektur. In den Modulen wird geschraubt, montiert und geprüft. „Dabei ist es wichtig, dass die einzelnen Fertigungskomponenten in den Modulen ebenfalls autonom sind“, sagt Franke. Ein weiterer Plan ist, dass mit Hilfe von ‚Plug-and-Produce‘-Fähigkeiten die Module in unterschiedlichen Fertigungslinien effizient wiederverwendet werden können, ohne die Qualität und Prozesssicherheit zu beeinträchtigen.

Flexible Integration von Fertigungsmodulen

Die Fertigungsmodule von HARTING lassen sich dynamisch kombinieren, ohne dass eine manuelle Programmierung vor Ort erforderlich ist. Durch offene Hard- und Software-Standards können die flexiblen Fertigungsmodule horizontal in Fertigungslinien sowie vertikal in die Unternehmens-IT integriert werden. Hinzukommt eine invariante Grundstruktur, die es erlaubt, die Module hardware-seitig durch weitere Prozesskomponenten wie eine Prägepresse zu spezialisieren.

Von der Flexibilisierung profitieren der Kunde und das Unternehmen. „Aufgrund von immer mehr individuellen Kundenwünschen, brauchen wir eine wandlungsfähige Produktion“, sagt Franke. Denn schließlich gebe es entweder die Möglichkeit in einem großen Lagerbestand die gefragten Produkte auf Lager zuhaben oder auf Flexibilität zu setzen und die Produkte innerhalb kürzester Zeit individuell herzustellen. HARTING ist den Weg von den Katalogartikeln hin zur Individuallösung gegangen. Dabei sind der Produktion immer weniger Grenzen gesetzt. So ist aus der anfänglichen Montage des Halterrahmens für Steckverbinder über die Jahre die automatische Produktion von individuellen Serienprodukten geworden. Alles in Maßanfertigung.

Allerdings warten auf HARTING neue Herausforderungen. Denn durch die Vernetzung und Automatisierung der Fertigungslinie fallen immense Datenmengen an. Um eben diese Daten drehe es sich in Zukunft bei der Technologiegruppe. „Der Flexibilisierungsgedanke tritt ein Stück weit in den Hintergrund, stattdessen müssen wir uns fragen, was wir mit den vielen Datenmengen machen und welche Daten wir brauchen“, sagt Franke. Dabei gehe es vor allem darum, aus den Daten Rückschlüsse zu ziehen, was bei der Vernetzung der Anlage verändert werden muss, um die Produktivität zu steigern.

Alle folgenden Texte sind im Westfalen-Blatt erschienen.

»Dirk hat nie Widerworte gegeben«

Zum Geburtstag grillt der Sohn für seinen Vater. Das ist genau vor einer Woche. Es ist die letzte Familienfeier. Fünf Tage später tötet Dirk W. seinen Vater Gustav W. (93) und Mutter Margret W. (87) und nimmt sich anschließend das Leben.

93 Jahre alt ist sein Vater am vergangenen Freitag geworden. Um den Geburtstag im kleinen Familienkreis und mit Nachbarn zu Hause zu feiern, kommt Dirk W. mit seiner Frau und seinen Kindern aus Bielefeld. Die Salate für den Abend haben sie schon vorbereitet, wie so oft, wenn ein großes Essen ansteht. Zur Feier kommen sie ein letztes Mal alle zusammen. Auch die Nachbarn gratulieren.

Meist besucht Dirk W. sonst seine Eltern alleine. Der 55-Jährige ist Einzelkind, hilft Mutter und Vater bei täglichen Aufgaben. Mit Margret geht er einkaufen, erledigt Arztbesuche. Mehrmals in der Woche fährt er von seinem Haus aus Bielefeld zum Elternhaus nach Theenhausen.

Nie viel Privates

Ab und zu kommt eine seiner Töchter mit. Sie kümmern sich dann zusammen um den Garten. Dort, wo Vater und Opa Gustav hier und da noch ein paar Erdbeeren pflückt. So erzählen es die Nachbarn.

Bei der Post arbeitet Dirk W. nicht mehr. Er leidet schon länger unter Hautkrebs. Wie es ihm oder seinen Eltern gesundheitlich geht, wissen in Theenhausen nicht viele. »Sie waren sehr verschwiegen. Margret hat nie viel Privates erzählt«, sagt eine Nachbarin. Die meisten in dem kleinen Ort kennen sie dennoch gut. Schließlich ist Margret W. in dem Haus ihrer Mutter aufgewachsen, wohnt dort schon ihr Leben lang und hat in der wenige hundert Meter entfernten Bäckerei Welter jahrelang gearbeitet.

Nie ins Heim

Doch wie konnte es so plötzlich zu diesem tödlichen Familiendrama kommen? Bekannt ist in der Nachbarschaft, dass Gustav W. nicht ins Pflegeheim wollte. Denn trotz der Situation, dass er sich nicht mehr alleine mit seiner Frau um sich selbst und das Haus kümmern konnte, soll er bei der Geburtstagsfeier einer Bekannten gesagt haben, dass man ihn niemals aus seinem Haus heraus bekäme. Gustav W. hat selbst miterlebt, wie seine Schwester in ein Heim gekommen ist. »Er konnte es nicht verstehen, dass die ins Heim geschickt wurde«, sagt eine Nachbarin. W. war gelernter Zimmermann und hat später bei der Post gearbeitet, wie sein Sohn.

Beide sind auch mal verschiedener Meinung, ist zu hören. Doch dann bleibt der Sohn vor dem Vater stumm. »Dirk hat Gustav nie Widerworte gegeben«, hat Mutter Margret mal Nachbarn erzählt. Er habe immer nur »Ja, Papa« gesagt.

Nie ein schlechtes Wort

Einige Theenhausener haben das Eltern-Sohn-Verhältnis so erlebt, als hätten Mutter und Vater den Dirk wie einen Dienstboten behandelt. Für andere in der Nachbarschaft passt das allerdings nicht zu dem Bild, was sie von der Familie haben. Jeden zweiten Tag sei Dirk W. nach Theenhausen gekommen. Vielleicht reichte das den Eltern nicht. »Sie hätten Dirk am liebsten die ganze Zeit bei sich gehabt«, sagen Nachbarn. Wusste Dirk W., dass das nicht geht und fand keinen anderen Ausweg?

»Der Dirk war ein ganz Lieber«, heißt es in der Nachbarschaft. In anderen Dingen hätte Gustav ganz anders als sein Sohn reagiert. Margret habe nie ein schlechtes Wort verloren. »Sie hätte nie etwas über ihren Mann und Sohn verlauten lassen«, sagen Nachbarn. Wie auch immer: Das Motiv der furchtbaren Tat bleibt unklar. Auch die Ermittler sagen am Donnerstag nichts Neues.

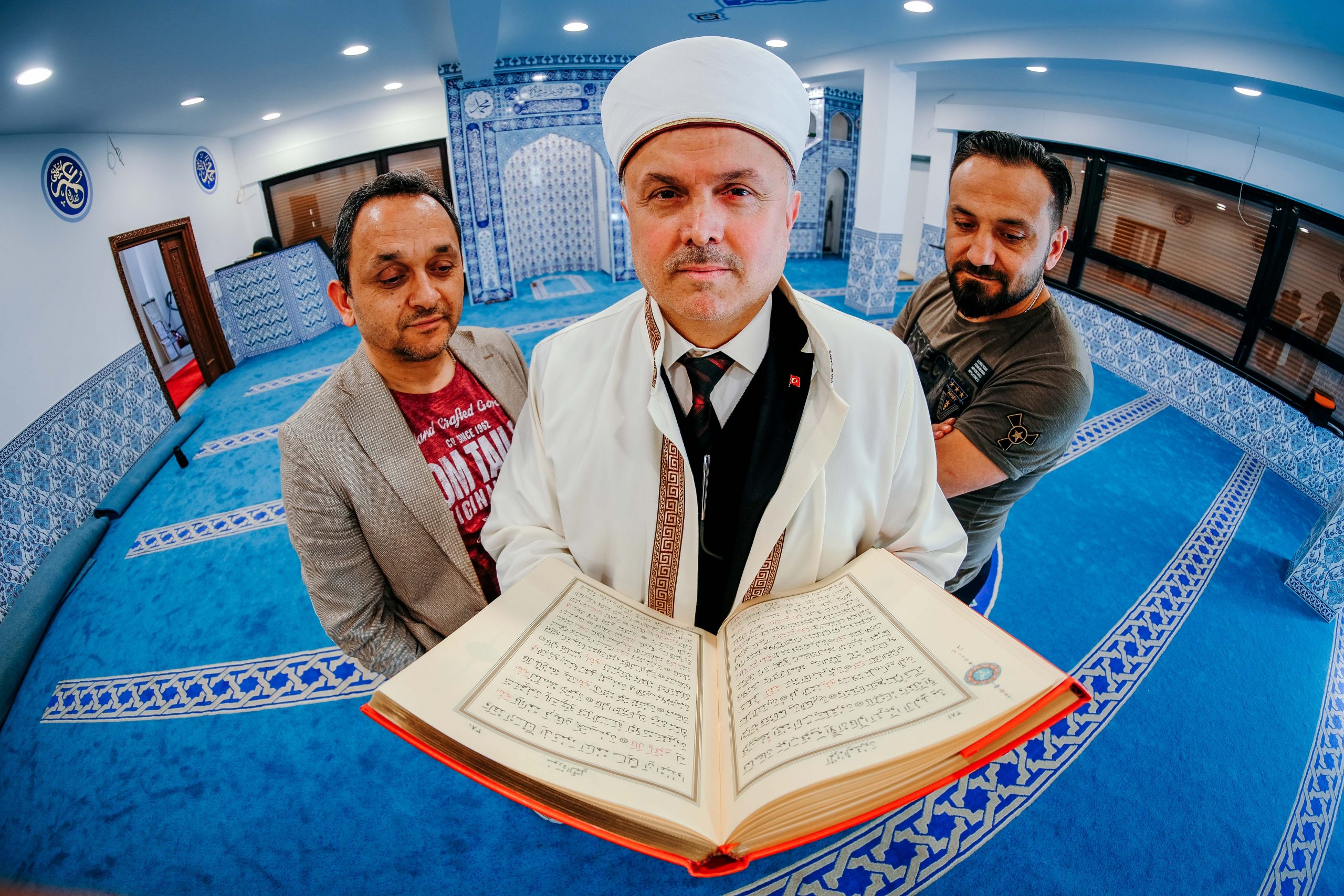

Muss es der Imam aus der Türkei sein?

Wenn er nicht predigt oder betet, schaut Imam Halit Karamert gerne Naturdokus. Seit einem Monat wohnt er in der neuen Verler Moschee. Seine Gemeinde ist froh, ihn zu haben. Seine Herkunft ist allerdings umstritten.

»Hallo, wie ist dein Name?« Viel mehr als diesen Satz kann Imam Halit Karamert auf deutsch noch nicht, dennoch ist er Vorbild für rund 140 Verler. Unter seinem weißen Umhang trägt der 52-Jährige einen Anzug. Eine kleine Anstecknadel zeigt seine Nationalität.

Karamert ist Türke. Er kommt aus Çankaya, einer Gemeinde der türkischen Provinz Ankara. Für zwei Jahre hat er seine Frau und seinen Sohn verlassen, um in Verl die Gebete zu leiten. Probleme bereitet es ihn nicht, seine Familie nur selten zu sehen. Vielleicht, weil die Heilige Schrift des Islams sein Lebensmittelpunkt ist. »Er soll uns die Religion beibringen«, sagt Nazif Yildiz. Der 46-Jährige ist der Vorsitzende der Türkisch-Islamischen Gemeinde Verl, die seit 2013 dem Moscheeverband Ditib angehört.

Imam zahlt keine Miete

Karamert zahlt für seine Wohnung über der Moschee keine Miete. Sein Gehalt kommt von der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Seit Dezember ist er für die Verler Gemeinde zuständig. Dass der Imam in der Moschee wohnt, ist üblich, doch in Verl ist dies erst seit dem Umzug der Gemeinde in die ehemalige Gaststätte Grenzeiche am Reckerdamm auch möglich. An Deutschland schätzt Karamert vor allem die Infrastruktur. Das sagt zumindest Yildiz. Er übersetzt für den Imam.

Ein bisschen Deutsch könne Karamert verstehen, sagt Yildiz. Deutsch sprechen kann Karamert kaum. Das soll sich nach Ansicht der Bundesregierung ändern. Ausländische Geistliche, die in Deutschland arbeiten wollen, sollen künftig verpflichtend Deutschkenntnisse nachweisen müssen. Zudem gibt es Überlegungen, mehr Imame in Deutschland auszubilden und von ausländischen Geldgebern frei zu machen. Deutsch zu lernen, kann sich Karamert vorstellen.

Türkisch soll gesprochen werden

Für den Vorsitzenden Yildiz kommen die Vorhaben der Bundesregierung nur teilweise in Frage. »Das System ist so okay, wie es ist«, sagt Yildiz. »Mir ist es lieber, dass die Imame weiterhin aus der Türkei kommen, aber Deutsch lernen«, sagt er. In der Verler Moschee solle aber weiterhin Türkisch gesprochen werden. Dadurch seien die Kinder gezwungen, ihre Muttersprache zu lernen, sagt Yildiz.

Nach seiner Ansicht wird in den Familien immer weniger türkisch gesprochen. »Ich finde es nicht schön, wenn Kinder die Sprache verlernen«, sagt Yildiz. Seine beiden Kinder wachsen dreisprachig auf. Sie lernen Deutsch, Türkisch und Polnisch. Yildizs Frau kommt aus Polen. Der Industriemechaniker ist seit der Gründung der Gemeinde 2010 erster Vorsitzender. Auf die neue Moschee ist er stolz. Der Gebetsraum, wo einst eine Disko war, ist mit blauen Teppichen ausgelegt, die Wände sind mit weiß-blauen Fliesen verziert. Das alles kommt, wie der Imam, aus der Türkei.

Der Gastraum mit Küche und Teeküche grenzt an den Gebetsraum. Dort wird gearbeitet. Imam Karamert ist mittendrin. »Er erlebt viel und ist sehr zufrieden mit der Gemeinde«, sagt Yildiz. Für Karamert ist Verl die zweite Station in Deutschland. 1999 und 2000 predigte er in Hannover.

Flüchtlingsfamilie als Nachbar

Die Eröffnung der Moschee ist am 15. Juni geplant. Den Tag will die Gemeinde nutzen. »Wir wollen zeigen, was wir machen«, sagt Yildiz. Aber auch an anderen Tagen sei die Gemeinde »für jeden offen«. Das zeigt sich auch an Karamerts Nachbarn. Denn neben dem Imam wohnt seit dem ersten März eine Flüchtlingsfamilie aus dem Irak. Nach der Eröffnung will die Gemeinde weitere Flüchtlingshilfe anbieten. »Die Moschee ist nicht nur da, um zu beten, sondern auch um über Gott und die Welt zu reden«, sagt Yildiz. »Wir würden es begrüßen, wenn das neue Domizil auch zu einem Ort des Miteinanders, des Austausches und der Kommunikation wird«, sagt Verls Erster Beigeordneter Heribert Schönauer. In welcher Sprache auch immer.

Ein Kommentar von Hendrik Fahrenwald

Lernt Deutsch! Wenn immer weniger Türkisch in Familien gesprochen wird, dann ist der nur Türkisch redende Imam aus der Zeit gefallen. Er ist der ältere Mann, den keiner versteht. Das wäre nicht problematisch, wenn er nur Vorbeter wäre. Doch der Imam soll außerhalb des Gebets für die Gemeindemitglieder da sein. Er hat eine klare Vorbildfunktion. In dieser wird meist eine schlechte Integration, weitestgehend abgekapselt von der deutschen Gesellschaft und Kultur, jahrelang vorgelebt. Das Erlernen der deutschen Sprache würde nicht nur bei der Integration helfen, sondern auch dabei, Barrieren abzubauen. Es wäre ein Anfang, die möglichen Probleme der politischen Einflussnahme aus dem Ausland oder Förderung eines problematischen Islamverständnisses aus der Welt zu räumen oder den Kritikern zumindest etwas zu entgegnen – auf Deutsch.

Der (Brillen-) Macher

Es gibt Tage, da bleibt das Blatt vor Markus Temming weiß. Und es gibt Tage, da zeigt es den Entwurf einer neuen Brillen, das Konzept für einen Schreibtisch oder gar eines ganzen Hauses. Mit seinen Ideen verdient der 48-Jährige sein Geld und betreibt eine in Deutschland wohl einzigartige Brillenmanufaktur.

Zu Hause stand die Baustelle des Steinhageners Temming einmal drei Monate still, weil die Treppe, die er sich vorstellte, keiner bauen konnte. Es ging erst weiter, als Temming selbst die Lösung präsentierte. »Ich kann mir sehr viel im Kopf abbilden, bevor etwas entsteht«, sagt Temming. Ein kleines selbstgefertigtes Heft, in dem er sich und seine Firma vorstellt, trägt den Titel »Visionist«.

Während seiner Ausbildung zum Augenoptiker, entwarf er nebenbei seine erste Brillen-Kollektion, die es noch heute zu kaufen gibt. Bevor er sich als 28-Jähriger selbstständig machte, entwickelte er ein randloses Schraubensystem. Auf einer Messe in Mailand stellte er allerdings fest, dass ein dänischer Hersteller schneller war und dort ein fast gleiches Produkt präsentierte. So ähnlich sei es übrigens auch seinem Opa mal ergangen, der mit seinem entwickelten Reißverschluss zu spät kam.

Temming mag es, wenn etwas wesentlich ist. Er arbeitet gerne mit wenigen Teilen. »Das ist ehrlich, das liebe ich«, sagt der Mann, der den Brillen die Schrauben nahm. Er hat Produktdesign nicht studiert, richtet aber seine Firma mit seinen Produkten ein. Tische, Stühle, Lampen. Alles nach seinem Konzept. Bald will er seine entworfenen Möbel verkaufen.

Alles gekauft

Temming trägt kurze Hose, T-Shirt, Sneaker. Farblich natürlich abgestimmt. So kleidet sich der Mann, der über 10 Millionen Euro in eine alte Brennerei investiert haben soll, um eine gläserne Brillenmanufaktur zu erschaffen. Eigentlich wollte er nur mit seiner Firma auf den Hof ziehen, doch dafür musste er den Hof komplett kaufen. Hinter bodentiefen Glasfenstern an Backsteinwänden werden nun die Brillengestelle geschnitten, bekommen Farbe und werden zusammengesteckt. Die komplette Produktion mit 100 Mitarbeitern findet in Isselhorst statt.

»In der Größe sind wir die einzigen, die in Deutschland alles fertigen«, sagt Temming. Sogar die Etuis baut das Unternehmen selbst aus recycelten Kunststoffbrillen. »Darauf sind wir sehr stolz und damit sind wir vielleicht sogar weltweit die Einzigen. Seine Brillen sind somit »Made in Gütersloh«. Die Ideen kommen allerdings auch aus Hamburg. Dort sitzt Temming alleine in seinem Appartement. Nichts Persönliches lenkt ihn ab. Manchmal grübelt er stundenlang, überlegt neue Ideen über Nacht, legt sich mittags schlafen. Nicht immer fährt er mit einem Ergebnis zurück. »Es kann sein, dass das Blatt leer bleibt«, sagt Temming.

Kalte Dusche

Vor zwei Jahren tüftelte er im Nordsee-Urlaub an einer neuen Scharnierlösung für seine Brillen. Als seine Frau mit den drei Kindern Brötchen holen war, sorgte eine kalte Dusche für die plötzliche Eingebung. Zuvor habe er die gefühlt 180 Liter Warmwasser verbraucht. Inspirationen für seine Ideen holt sich Temming aus dem Alltag. »Auch ein Scharnier an einer Saftpresse kann interessant sein.« Als erster hat Temming herausgefunden, wie er unendlich viele Titanfarben auf seine Gestelle bekommt. Dafür gab’s vor einem Jahr ein Patent.

»Das war für uns eine große Entwicklung«, sagt Temming. 30.000 Artikel umfasst sein Sortiment. Ab den Sommerferien soll es auf 50.000 Produkte gesteigert werden. Früher stellte sich Temming die Frage, ob sein Markenname cool ist, heute kann er sich vorstellen, dass das Unternehmen ohne ihn und unter anderem Namen weiterlaufen kann. »Das Unternehmen ist nie mein Baby gewesen«, sagt er. Seine Schwäche: »Ich tue mich schwer darin, Lob anzunehmen und zu verteilen.«

Überbezahlt

So lässig und gleich souverän wie Temming mit Bürohund Carouso durch das Unternehmen schlendert, konnte er früher nicht auftreten. Um seinen 31. Geburtstag habe der Steinhagener sich in seinem eigenem Unternehmen gefangen gefühlt. »Für ein knappes Jahr war ich der überbezahlteste Mitarbeiter«, sagt Temming. Zu der Zeit habe ihm der Reiz etwas Neues zu machen gefehlt. »Ich habe relativ früh meine Midlife-Crisis gehabt«, sagt Temming.

Die ist aber schon lange abgehakt. Mitte Juli wird seine neue randlose Kollektion vorgestellt, dann eröffnet er auch sein Hotel auf dem Hof. Mal wieder ist es ein Projekt, dass er zunächst nicht machen wollte, dann aber doch selbst komplett in die Hand nahm.